بقلم د. ايلي مخول

تاريخ الخلق في ضوء العلم الحديث

الباحثون يحسبون “البدء”

الكون يتوسع

تبدد الضباب الحلَزوني

في عصر قشرة أرضنا

منذ 5 إلى 10 مليارات سنة

كلمة البابا بيوس الثاني عشر.

في البَدء خلَق الله السمَوات والأرض. وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً، وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ، وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ. وقال الله لِيكُن نُور، فكان نُور (تك 1-3)

مصطلح “عصر التقدم” يوحّد في طياته بين مجموعة محيرة من الاختراعات والتطورات والاكتشافات.

نجح حقل الأبحاث المضطرب في انشطار المادة. وأصبح دخان الفطر الناجم عن الانفجارات النووية المروعة مشهدا مألوفا. وحلّت الأجهزة الإلكترونية محل المئات من علماء الرياضيات ومهندسي التصاميم والإنشاءات والموظفين. أنظمة الروبوت باتت تدير المصانع الآلية. الأقمار الصناعية تدور حول الأرض منذ سنوات عديدة، ولم تعد سفن الفضاء المأهولة التي تقوم برحلات كونية طويلة تدهش الإنسان العادي. نيل آرمسترونغ كان أول رائد فضاء تطأ قدمه سطح القمر في 21 تموز 1969. مركبات فضائية عديدة غير مأهولة هبطت على سطح كوكب المريخ. عندما يتحدث الناس عن التقدم، يقصد معظمهم التقدم التقني. ومع ذلك، فإن الإنجاز الثوري الحقيقي يكمن في المعارف والاكتشافات الجديدة في ميادين الفيزياء والرياضيات وعلم الفلك والعديد من فروع المعرفة الأخرى. ولمّا كان الهدف تغيير الفكرة عن الدنيا القائمة منذ زمن بعيد، بشكل حاسم، فقد فتحت رؤى كان من المتعذَّر تصورها حتى الآن عن الكون، عن العالَم الأكبر، وكذلك عن العالم الأصغر (الإنسان، بوصفه صورة مصغَّرة عن العالم).

في عصر التقدم، تم التوصل أيضا إلى أجوبة على سؤال حرك البشرية بعمق منذ البداية، ألا وهو السؤال القديم قِدَم الزمن حول تطور عالمنا والكون. وهذا هو الشيء المحيِّر للعقول: إن جواب العلم يتوافق جوهريّا مع الصورة الرائعة لقصة الخلق في الكتاب المقدس!

كتب العالم الألماني البروفسور ديليتش عام 1902 في مؤلفه “بابل والكتاب المقدس” (Babel und die Bibel): “لقد كانت وستظل أبدا بلا طائل جميع محاولات التوفيق بين قصتنا التوراتية عن خَلق العالم ونتائج العلوم الطبيعية”. هو لم يكن على الإطلاق وحيدا في هذا الرأي، بل أعرب فقط عن الرأي العلمي في عصره.

اليوم، بعد قرن فقط، فإن هذه الرؤية قد فاتها الزمن، ويبدو أن الأفكار والمعارف العلمية الجديدة ثابتة بحيث أن الكنيسة لا يمكن أن تتجاهلها. في روما، التي أدانت في ما مضى كوبرنيكوس وغاليليو وقضت عليهما بالكُفر، حدث ما لم يكن ممكنا تصوره أن تتحدث أعلى شخصية روحية في الكنيسة الكاثوليكية عن تاريخ الخلق في ضوء العلم الحديث. ففي خطاب كان محطَّ الإهتمام، قارن البابا بيوس الثاني عشر نتائج البحث الجديدة بالرواية التوراتية عن الخلق أمام الأكاديمية البابوية للعلوم في روما.

“عندما ينظر رجل العِلم من حالة الكون الراهنة إلى مستقبله، يدرك تقادمه في العالَم الأكبر ((macrocosme والعالم الأصغر ( (microcosme. فعلى مدى مليارات السنين، تفقد كتلة النوى (الذرية) التي لا تنفَد ظاهرًا طاقتها المفيدة (الصالحة للإستعمال). تقارب المادة، بالمعنى المجازي، بركانا خامدا على شكل رماد. إذَن إن العالَم الراهن، المليء بالإيقاع والحياة النابضة، ليس لديه سبب كافٍ لوجوده في ذاته، فكيف بذلك العالم الماضي، الذي مر عليه جناح الموت.

كلما عدنا إلى الماضي، زادت المادة غِنى بالطاقة الحرة واستحالت مسرحا لاضطرابات كونية عظيمة. وهكذا يشير كل شيء إلى حقيقة أن العالم المادي، المجهّز بكميات هائلة من الطاقة لا يتصورها الخيال، قد شقّ بدايته الجبارة في وقت معيّن. من ثَمَّ يُطرح أمام العقل تِلقائيا سؤالان: هل يستطيع العِلم أن يقول متى حدثت بداية العالم الجبارة تلك ؟ وكيف كانت حالة العالَم الأولية ؟

لِتتبّع هذين السؤالين – واللذَين لا يمكن أن يعنيا سوى نسبة الكِبَر -، لدى العلم طرق مختلفة مستقلة إلى حد ما بعضها عن بعض، ولكنها متقاربة في نتائجها. يشار إلى تلك الطرق بإيجاز على النحو التالي:

1. حركة تشتت السديم الحلزوني (اللّولبي) أو أنظمة مِجرة درب التبانة: أدى التحقيق في السدم الحلزونية العديدة، الذي أجراه على وجه الخصوص إدوين هابل Edwin P. Hubble في مرصد جبل ويلسون، إلى نتيجة مفادها أن أنظمة مجرة درب التبانة البعيدة البعيدة تميل إلى الابتعاد بعضها عن بعض، أي بالسرعة التي تتضاعف فيها المسافة بين اثنين من تلك السدم في حوالي 1300 مليون سنة. ينتج عن عملية “الكون المتوسع” (Expanding Universe) هذه أن المادة التي تتكون منها جميع السدم الحلزونية قد انضغطت في فضاء ضيّق نسبيا وذلك في وقت يرقى إلى ما يقرب من مليار إلى عشرة مليارات سنة.

2 – عمر قشرة الأرض الصلبة: لتقدير عمر المواد المشعة الأصلية، ننطلق بقيمة تقريبية بدرجة لا بأس بها من معطيات تحويل نظير اليورانيوم 238 إلى نظير الرصاص (RaG)، من اليورانيوم 235 إلى الأكتينيوم د (AcD) ونظير الثوريوم 232 إلى الثوريوم د (ThD). يمكن استخدام كتلة الهيليوم التي تنشأ عن ذلك كعنصر تحكم. هكذا نخلُص إلى استنتاج مفاده أن متوسط عمر أقدم المعادن هو خمسة مليارات سنة على الأكثر.

3. عمر النيازك: نفس الطريقة المستخدمة لتحديد عمر النيازك تعطي نفس العدد تقريبًا وهو خمسة مليارات سنة. هذه النتيجة ترتدي أهمية خاصة، حيث يُفترض الآن عمومًا أن النيازك هي من أصل بينجمي (واقع أو حادث بين النجوم).

4. استقرار النجوم المزدوجة (المزدوجات) والأكوام النجمية: تقلبات الجاذبية التي تتعرض لها هذه الأنظمة (من الخارج)، مقارنة بالمد والجزر، تحدد استقرارها مرة أخرى في حدود خمسة و 10 مليارات سنة.

قد تدهش الأرقام، لكنها لا تحتوي، حتى بالنسبة لأبسط المؤمنين، على أي مصطلح آخر غير ذلك الحامل الكلمات الأولى في سفر التكوين: في البَدء، هذا يعني بداية الأشياء في الزمن. تعطي أرقام العِلم تلك الكلمات من الكتاب المقدس تعبيرًا ملموسًا وكأنه حسابي.

بهذا الالتزام وحرية البحث والمعرفة، إنتقل العلماء إلى السؤال الآخر، الذي لا يقل صعوبة بالتأكيد: عن حالة وخصائص المادة الأصلية.

إن كل من يبحث في هذه المشكلات بجدية إنطلاقًا من مفهوم المعارف العلمية الحديثة يجب عليه أن يتخلى عن فكرة وجود مادة مستقلة تمامًا وذاتية، لأنها غير مخلوقة أو مخلوقة ذاتيًا ويصل إلى فكرة روح خلاّق (خالق الخَلْق). وبنفس العين الواضحة والناقدة التي يقيّم بها الوقائع، يرى عمل قدرة إلهية خلاّقة، تحركت قوتها منذ مليارات السنين ب” أمر” عظيم من الروح الخلاّق، فانتشرت في العالم كلّه، وبفعل الحب جلبت إلى الوجود مادة زاخرة بالطاقة. لقد أتيح للعلم الحديث على ما يبدو أن يطوي حقبة مئات ملايين السنين ويشهد على أول ” ليكن نور” (Fiat Lux) في ذلك الوقت، عندما تدفّق، مع المادة، من اللاّشيء، بحر من الضوء والإشعاع، بينما انشطرت جزيئات العناصر الكيميائية واتّحدت مجددا في ملايين أنظمة درب التبانة.

يصُح القول تمامًا بأن الوقائع المثبتة حتى الآن لا تقيم دليلًا مطلقًا على الخلق في الزمن كالبراهين التي تقدمها الميتافيزيقا والوحي فيما يتعلق بالخلق بحد ذاته والوحي فيما يختص بالخلق في الزمن. تتطلب الحقائق العلمية مزيدًا من الأبحاث والبراهين، والنظريات المبنية عليها المزيد من التطوير والأدلة الجديدة، من أجل توفير أساس ثابت لتدليل بذاته يقع خارج نطاق العلم. ومع ذلك يجدر إيلاء أشد الإنتباه إلى أن علوم الطبيعة الحديثة تعتبر فكرة خلق الكون متوافقة تمامًا مع مفهومها العلمي وذلك بناءً على أبحاثها الخاصة.

حتى قبل قرن ]من الزمان[ كانت فرضية كهذه مرفوضة باعتبارها غير متوافقة تمامًا مع الحالة العلمية الراهنة. ففي العام 1911 أعلن الفيزيائي الشهير سفانت أرينيوس Svante Arrhenius: “إن الإعتقاد بأن شيئًا ]ما[ يمكن أن يتولد من اللاّشيء يتعارض مع حالة العلم الراهنة، بالتالي تكون المادة ثابتة لا تتغير.”

كم هي مختلفة وأقرب إلى الواقع الرؤية التي عبّرت عنها كلمات أحد العلماء البارزين. يقول السير إدموند ويتاكر Edmund Whittaker، (عالِم فيزياء وكيمياء سويدي حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1902) فيما يختص بالأبحاث عن عمر العالم: “تتقارب الحسابات المختلفة في استنتاج مفاده أن زمنا قد مضى، منذ نحو مليار إلى عشرة مليارات سنة، قبل وجود العالم، إن كان موجودًا أصلاً، على نحو مختلف تمامًا، في واحد من تلك الأشياء المعروفة اليوم. هذا الزمن يمثل لنا أقصى حدود العلم. ويمكننا أن نسميه بحقّ زمن الخلق. إنه يوفر الخلفية فيما يخص النظرة إلى العالم على نحو ما تشير إليه الحقائق الجيولوجية، وهو أن كل ]كائن [حي موجود على الأرض كانت له بداية في الزمن”. (الفضاء والروح، Space and Spirit، 1948، ص 118).

إذن ما هي أهمية العلم الحديث للبرهان على وجود الله القائم على واقع تغاير (لا إستقرارية) الكون؟ من خلال أبحاث دقيقة ومفصلة عن العالم الأكبر والعالم الأصغر، نشر العلم إلى حد كبير وعمّق الأساس التجريبي لهذا البرهان. إنطلاقا من واقع التغاير هذا نستنتج وجود كائن حقيقي (الله الكلّي القدرة) Ens a se بطبيعته لا يتغير. فضلا عن ذلك تتبّع مسار واتجاه التطور الكوني وندرك نهايته المحتومة وكذلك بدايته على مدى خمسة مليارات سنة. وبهذا نؤكد، بالدقة والوضوح الملازمين للأدلة المادية، الحدوث (وجود بعد عدم) والاستنتاج المنطقي بأن العالم عهدئذ إنبثق عن يد الخالق.

الخلق في الزمن: هذا يعني خالق، (هذا) يعني الله! هذا القول – حتى وإن لم يكن بيّنا وحاسما – قد طالبنا به من العلم، وهذا القول هو ما تنتظره البشرية اليوم من العلم. إنها كلمة رؤية ناضجة وواضحة لجانب واحد من الكون، ألا وهو تغايرُه. لكن هذا الجانب يكفي لأن تعود البشرية جمعاء، المَلك والتعبير العقلاني للعالم الأكبر والعالم الأصغر، بالذاكرة إلى خالقها، وتسلّم بصنعه في المكان والزمان، وتجثو بين يدي الله عَزّ وجَلّ بالعبادة والتقديس.

يا له من تحوّل عجيب! حتى حلول القرن الحادي والعشرين، وبسبب غياب الأسباب في هذا الشأن، لم تكن هناك فرضيات علمية حول نشوء الكون، الأمر الذي لا يستبعد حقيقة أن الناس كانوا يحاولون بصدق منذ زمن بعيد حل أكبر لغز. وأكثر من ذلك، فقد ساد الإعتقاد بأن أحدًا قادر على إعطاء تواريخ ملموسة.

ففي العام 1614 أعلن رئيس الأساقفة جيمس آشر Usher James من أيرلندا أن عملية الخلق جرت في الساعة التاسعة من صباح يوم 26 تشرين أول 4004 قبل الميلاد، كما أظهرت الدراسة الدقيقة للكتاب المقدس، على حد قوله. وقد ظل هذا التاريخ المحسوب بعناية نافذا لأكثر من قرن. واعتُبر زنديقا كل من خمّن تاريخا سابقا للموعد المذكور.

الأبحاث الحديثة حسبت الحِقبة من الدهر التي انقضت منذ إنشاء الكون. وجاء تأييدها في خطاب البابا بيوس الثاني عشر، من أعلى سلطة للكنيسة الكاثوليكية.

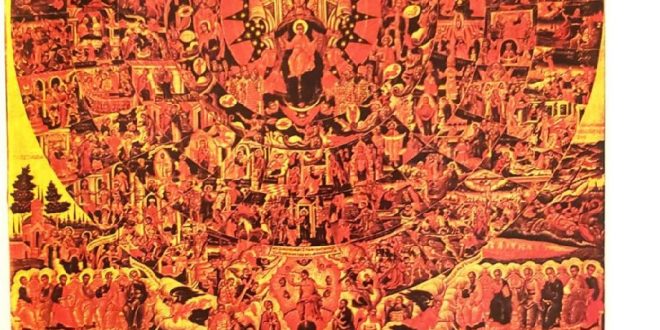

*1- عيد الميلاد (7 كانون ثاني)؛ 2- معمودية يسوع المسيح (19 كانون ثاني)؛ 3- دخول المسيح إلى الهيكل (2 شباط)؛ 4- عيد التجلّي (6 آب)؛ 5- موت العذراء (15 آب)؛ 6- إرتفاع الصليب (14 أيلول)؛ 7- عيد البشارة (25 آذار)؛ 8- دخول المسيح إلى أورشليم (أحد الشعانين)؛ 9- صعود المسيح إلى السماء؛ 10- العنصرة؛ 11- عيد القديسين بطرس وبولس (29 حزيران)؛ 12- عيد ميلاد السيدة العذراء (8 أيلول)

الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان

الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان