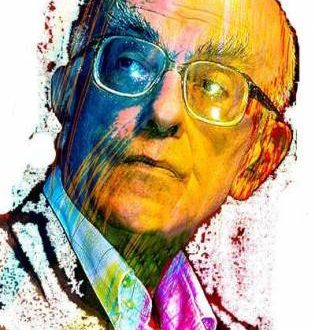

يوم الثلثاء في 21 شباط، هو الموعد مع الضيوف ومع القارئ في جامعة الحكمة، فرن الشباك، من الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة مساء. وهو الموعد مع الشاعر الزميل شوقي أبي شقرا. الحفل سيكون لتوقيع الشاعر كتابه، “كلمتي راعية وأقحوانة في السهول ولا تخجل أن تتعرى”، صادراً عن “دار نلسن” وعن مشاركة مجلة الحركة الشعرية – المكسيك.

المضمون ما يتذكره أبي شقرا من الحياة، من طريقه إلى حيث هو الآن، منذ الطفولة إلى أوان سقوط والده مجيد في براثن الوفاة من حادث سيارة في أوائل العمر، عمر الفتى. وتتوالى الظروف والحكاية. وليس في النصوص إلاّ الوهج، وهج الضمير والأخلاق والصفح والنقاء وعدم الإساءة في أيّ حال.

* * *

أنا ابنه، وتلميذه، ومريده، وصديقه، وشقيقه، وحبيبه. ولن أكون قاتله، مهما أشيع عن الأبناء الذين يقتلون آباءهم. فمَن مثلي؟!

لو كان لي أن أصفه لوصفتُه بأنه السروة الممشوقة والحبق النشوان من فرط اللمس ووفود الياسمين والورد الجوري والنبع المضياف والسنجاب الذي يطلّ على الغابة من نافذة قصره العالي. ويا لقصره العالي هذا، الذي هو الحرية، وهو الطفولة الغائرة العميقة البعيدة السحيقة، وهو بساط الريح والغيم والجبل الأزرق والطائر الذي يقف على شغاف قلبي مستريحاً متراقصاً مفرفراً متطلعاً بذهول إلى الكون.

وإذ أصفه، أكتشف أني عاجزٌ عن الوصف. ليس لأني لا أعرف بل لأني في التوهّج الشعري. وليس من يقينٍ ها هنا يؤخذ بمنطقٍ متساهلٍ أو عارف، بل بمنطق الشعر، وهو شبق الكلمات مطلقاً، وزهوها، والنزق الذي لا يأبه لفستانٍ يتلاعب به الهواء، ولا لرجفة صداحٍ في حنجرة بلبل. وقد أرى أن الشاعر هو الشاعر، فقط لا غير، وهذا هو الوصف الجليل الذي يليق به، راكباً على الصهوة الحرون، متنزّهاً في الغابة الحديثة، متلاعباً بالأوصاف، وبشرود الجمل، بالموسيقى، بالأوزان، بالمسافات، وبالمعاني، حتى لكأنه ساحرٌ ساحرٌ، أو تفاحةٌ حمراء صفراء في حيرتها الغالية.

كنتُ طالباً في السنة الجامعية الأولى، عندما استدعاني إليه عبر الزملاء “النهاريين” الذين كانوا يغطّون الأخبار الطالبية والجامعية. وقد استدعاني إليه لأنه لم يعد يريدني أن أرسل النصوص والقصائد عبر أشخاص ثالثين. وقد استدعاني من أجل المصافحة، ومن أجل أن يضحك لي ضحكته الأنيقة الذاهلة تلك، التي لا تزال تضحك وتتأنّق، مثلما حصل يوم أمس، عندما زرته لأقبّل يده، محتفلاً بالثانية والثمانين، وبما بعدها من أعمار.

لم يعد شوقي أبي شقرا في المهنة لكي يُظَنّ أني أكتب عنه على سبيل المجاملة والتملق. لم أفعل ذلك يوماً مع أحد، ولن أفعل اليوم. ومن أجل ماذا أفعل؟ أمن أجل اعتراف؟! لا أريد اعترافاً، لأني مخطوطٌ في كرسيّ الاعتراف كلّه، فكيف أقبل بالجزء. أمن أجل الاحتضان؟ إني كالإبن ليس أقلّ. فماذا أطلب بعد؟! أم يا ترى من أجل الدنيويات؟ أنا الذي من محتقري الجاه والبحبوحة والتشاوف والمراكز وهلمّ، لن يعنيني تفصيلٌ كهذا.

أكتب عن شوقي لأنه الممتاز. ولأنه في الرتبة الأولى، وفي اللغة، لغة لبنان والعرب طرّاً.

* * *

شوقي أبي شقرا يتذكر: بيـتـي تأملات

الآداب العالمية خصبة القمح والاشجار، وحيثما هي في أي مكان، تبدو فرساناً ومحاربين وعشاقاً وعاشقات، وحيثما تكون القداسة ويكون القديس والقديسة، ويكون أنا وغيري من الابتهالات التي تتصاعد، ومن البخور الذي يتبدّد ذكريات وأنفاساً، وحيثما يتحرّك الماء وحيثما تركب الغصون على الجباه وعلى الخدود، وحيثما اللون الاصفر هو الشحوب، وحيثما أنا أرتفع إلى الفوق، إلى الطبقة الأولى. ومن هذه اللوحة المفتوحة على الصحن وعلى الدار وعلى الرواق. والأهم الذي نقرأ والذي هو الخيمة وهو الغمامة وهو الضباب، ذلك أنا وربما كياني هو الغريق وهو الورقات وربما الهدية كوني في الصنّارة، وألبط وألبط الوجود، وأسبّ الصياد والقصبة. وأشعر بي أنني الممثل وأنني أصرخ ولكن في الخفاء، وأنا في قمقم الوجوه.

وفي العليقة التي من الحديد، وفي الحركة المضطربة جداً. ولكن كيف النجاة وكيف لي أن أسكر وأسكر وفمي في العقصة وفي حلقي تلك العقدة، تلك الوسيلة أن أعلق وأن أتلو فعل الغفران، وأن أعترف لدى الكاهن ولدى الشيخ، وأنني لا أتكلم ولا أنطق ولا ما يسعدني، أي شيء أي كلام وأي كشف عن سريرتي النائمة في سرير الكشف عن الظلمة، وأنا في المأزق وفي الجورة. ولا أحد ها هنا، حتى الفهد لم يعلق وحتى النمر لم يعلق وحتى الثعلب لم يأتِ ولو طار الجوع من بطنه ومن وادي الصدى. والى اللقاء في ما بعد.

* * *

ولا أذهب إلى بيتي ولا إلى البحر ولا إلى والدي العسكري البطل الذي إن أصغى إلى مرثاتي، إلى قصيدتي، لا يرتضي الهوان وعدم الطاعة. وانما هو لأن في الموت غباراً ولأن في الغياب ستائر وستائر ولذلك لا أبصره ولا هو أيضاً سيخونني أو سيكون في عدم الرؤيا. ذلك أنه مضى، ولبؤسه مضى، وكانت الوالدة تحفظ له الثوب، تحفظ البدلة كاملة. وذلك أنه، لما طال انصرافه إلى خدمة الموت، لا خدمة الدولة، لم يرسب في قعر الفنجان، في قاع البحر أي حبة وأي صدفة وأي لؤلؤة. ومهما برع الغير والرفاق والدولة فإنه في ما وراء الصدى، وراء الدهشة، وراء الحبس، ولن يغفر له، لن يسري في السرى وحده وفي الأوان أي أوان وأي وقت. ولن يصغي إلى شكواي إلى تأملاتي ما دام لا جزمة له ولا طماق ولا السترة حيث تغفو الأزرار وحيث الفتحات التي في الخجل وفي الحياء وفي الطاعة له، كيف تتمرّد عليه أو تثور على هذا الآمر والذي لا صوت له وإنما العبير يلبث على عشّه وعلى الجوّ الذي يقترب من الكمال من عدم الصفاء. وأنا في شبكة الحيرة وفي الفخ الذي يلقط القشة وربما يجمع المتناقضات، أي الأخضر واليابس، أي السر وكومة الأسرار وجلد الدب الذي ترك الموعد وراح ينسى ما له وينسى أملاكه وفي العراء لن يضحك عليه أحد من القوم المسافرين أو الذين يتربّصون أو الذين في الخجل وفي المأساة. اذ لا يرون الخاتمة ولا ستارة تهبط أو تتنازل عن مقعدها أو عن الملقط الذي يمنع سقوطها أو أن تسد النافذة وتحار الصالة والساهرون وأحار أنا في مقعد الحيرة والشرود عن الواقع وفي الانتظار أن يجيء البطل من الشاشة، ويكون سفيراً من وزارة والدي، وهو حامل النبأ أنه ليس هنا، وأنه على الضفة الثانية، وأنه صديق البروفسور أو ماذا يكون أو ليس أستاذاً في الجامعة، وانما هو يحرس الموت، ولا يقف دائماً على الباب دون الزوار والقادمين الجدد، وإنما يشرب القهوة أو الاسود مع صديقه الشاحب والضاحك غصباً عنه.

* * *

وأراني أحسّ بكوني أقترب من البوح الاعترافي ومن الظنون التي هي في حجم الحبّة، أي القمحة أي الحمّص أي الحنطة المشهورة. وأراني أستبق ذاتي وأحوالي وزيت الفخارة، وزيت الزياح، إلى بساط الرحمة والجلوس كما هي الحكاية، أي في أي حالة وأي مقصورة. ومن هناك لا أراني أرى أحداً، بلى تلك القديسة الراهبة الكرملية تريزيا الأفيلية، وأنتهي إلى مزارها، إلى بيانها المكتوب على الورق، وعلى الدفاتر وعلى قلب الرب، قلب يسوع.

وهي القديسة التي في الكنيسة على صدارة البهاء وعلى مرتع الكلمة وعلى رأس القلم أو تلك الريشة ولا أحسب أنها غير ذلك وأنها الأقرب إلى الحقيقة، بل إنها الحقيقة في الأرض وفي النفس. وإنها تلك القادرة على الصعود وعلى تفسير الحياة، حياتها والمؤسسات وعلى أن تكون المدى والرحلات إلى السماء وهي في الغرفة، وفي متسع الدار الخالدة، وفي مسرح الارتفاع إلى الربّ، إلى يسوع، والى النور السماوي، والى العرش عرش الروحانيات، عرش التساؤلات والتأملات في كلّ وجهة، نحو هذا أو ذاك من الوجوه، من الوجه الواحد الذي يحمل ألوان الجميع، جميع الروحانيات.

وإنني في الجماعة، في الشعب الذي من الصلاة إلى الأفكار، إلى قدس الممكنات، وإنني، أروح إلى تأملاتي والى هذه الزهرات التي على الشرفة والتي في يدي أقبض وأرتوي وأصرخ عبرها إلى البعد من الكرسي حيث أنا، إلى الأكمة والى ذلك الحدث والى المصير الذي أنا على صهوته، وهو الأتان وهو الفرس والسرج وبي حبور الهواء واللمحات، حبور الانتساب إلى الجوّ، إلى مناخ القديسة. وعند الراهبة المدهشة الحروف والدعوة والقداسة، ما آخذه منها ومن بئرها ذات المعاني التي تندلق من إبريقها، من الريشة والحبر والشروح الأخرى، ومن تلك الراهبة التي بسطت على المائدة غذاءات وما ألذّها. وما الهيكل حيث هي، سوى كلّ هذا وكلّ الاعترافات تبوء أمامها بأنها دون التردّدات والاهتزازات وكلّ التصورات. وهنا تميل المراكب على موسيقى الرياح والرندحة وترتمي لها، وتكاد تسجد لمن كانت كأنها في السماء وهي بعد على اليابسة. وعلى أنها في مجمل نصوصها في سرور الانقضاض على الشجاعة. واذ هي أمثولة وتغلب بها أي عقدة أي غلطة واي نقصان في العودة نحو نهاية النهاية، نحو الذي رجاؤها أن يلتفت إليها وأن تراه إلى جوارها. وكأن الكاتبة في حركة الاصابع تدع الأله يمسك القدرة والقوة الفاعلة تنبض وتنبض حتى البلاغة، حتى أبواب الفردوس، وأما الجحيم وأبوابها، فإنها لا تبالي بها وبها خفقان وربيع بل كلّ الفصول والروائح وكلّ ما هو الفردوس ها هنا أو هناك.

عقل العويط

النهار

الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان

الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان